Принятия решения у него. Принятие решений

Принятие решений практически всеми психологами признается центральным моментом управления. Именно по этому критерию и определяются главные роли в трудовом процессе: руководителя и подчиненного. Решение проявляется в планировании (процессе поиска и принятия решений, а также определении целей, задач и средств их достижения), в организации (решение, направленное на объединение различных видов ресурсов и совместной деятельности людей), управлении мотивацией, контроле и пр.

Все это предполагает огромную проблему для компаний, особенно для обработки больших объемов информации, которые позволяют знать окружающее и прогнозировать его эволюцию. В этом смысле анализ информации можно считать пределом между системами разведки и системами управления информацией и уровнем, на котором информация приобретает наибольшую ценность.

Это бесспорно, взаимосвязь между анализом информации и принятия решений. Принятие решений является конечной целью анализа информации. Такие анализы могут происходить в любой сфере жизни, но, без сомнения, они имеют огромное значение в мире организаций.

Принятие решения - это сложный мыслительный процесс, который предполагает осознание проблемы, постановку адекватной цели и вы6op средств для реализации данной цели.

К сожалению, зачастую данный процесс протекает стихийно, под влиянием внешних обстоятельств и давлением вышестоящих руководителей. Именно поэтому его реализация протекает столь трудно. Профессор Л. Зайверт, руководитель немецкого Института рационального использования времени, замечает, что многие менеджеры предпочитают:

В целом анализ информации представляет собой непрерывный и системный процесс преобразования информации в знания, а второй - в стратегические решения, иными словами, стремление извлекать знания с помощью методов и методов, как количественных, так и качественных предоставлять полезную и ценную информацию на первый уровень управления организацией для своевременного принятия решений и, следовательно, получения конкурентных преимуществ. Важно отметить, что тесно связанный с анализом информации - это деятельность деловой или корпоративной разведки, поскольку это ее основное применение.

Правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные дела;

Решать проблемы вместо того, чтобы создавать творческие альтернативы;

Сберегать средства вместо того, чтобы оптимизировать использование средств;

Исполнять долг вместо того, чтобы добиваться результатов;

Снижать издержки вместо того, чтобы повышать прибыль.

Среди типичных продуктов бизнес-аналитики следующие: возможности производства конкурентов, новые планы развития продукта, новые источники технологий, патентные папки, разведка для стратегического планирования, идентификация идентификационных и технологических разрывов, оценка технологических требований для новых продуктов или процессов, идентификация новых предприятий, определение коммерческих или технологических возможностей, описательные профили компаний, продуктов и личностей, оценка тенденций, выявление скрытого потенциала в конкурентах, оценка переговоров и другие, они разрабатываются в соответствии с потребностями компании и возможностью получения их от анализа полученной этической информации.

Все это - последствия неправильно принятых решений.

Почему же становится возможным неправильное принятие решений? И - как снизить вероятность подобного просчета в управлении? Для того чтобы понять это, нужно обратиться к психологическим особенностям человека, благодаря которым и осуществляется данное действие.

В принятии решений интегрируются знания, интересы, мировоззрение человека. И не одного человека. Важнейшую особенность этого процесса составляет его волевой характер как способность противостоять людям и обстоятельствам, способность поддерживать реализацию намеченной цели в сложных, изменяющихся условиях. Данный процесс осложняется тем, что в краткий промежуток времени руководителю приходится принимать множество разнонаправленных решений.

Владение данными не является существенным элементом успешного принятия решений. Преобразуя указанные данные в информацию, которая оценивается и знает о действии, необходима необходимая поддержка для принятия обоснованного решения, которое направляет компанию к достижению ее целей и задач.

Рациональность лиц, принимающих решения, должна соблюдаться внимательно. В этом смысле анализ информации становится важным этапом этого процесса, где он придает большую ценность информации, являясь основным процессом, когда аналитик вкладывает свои самые большие усилия, как физические, так и умственные, для обеспечения задачи бизнес-аналитики и принятия адекватных решений.

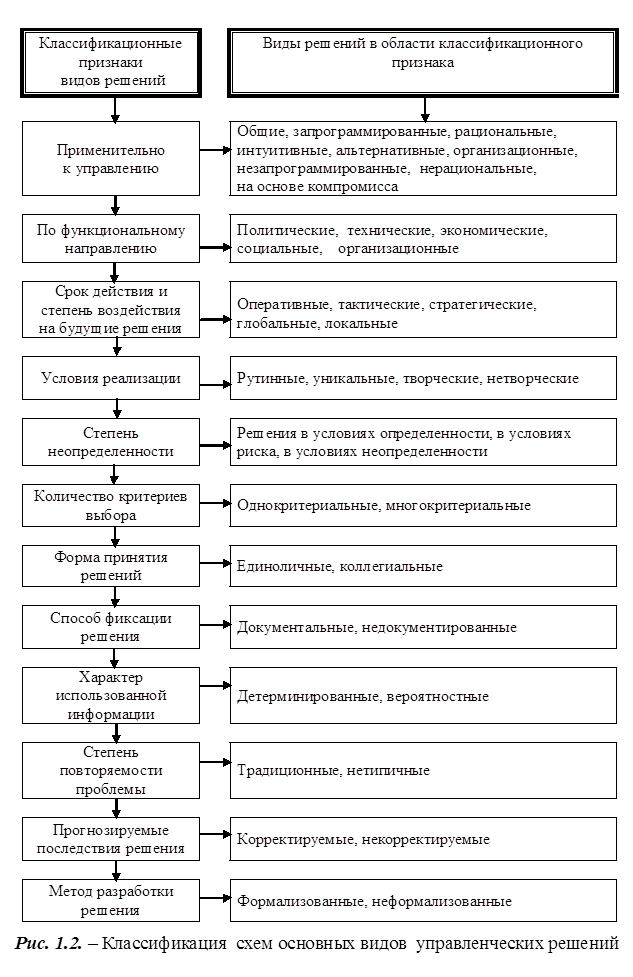

Решения принято классифицировать по разным основаниям:

По широте охвата (общие и частные);

По срокам действия и степени воздействия на будущее решение (оперативные, тактические и стратегические);

По функциональному признаку (решения, направленные на совершенствование планирования, организации, мотивации, контроля);

Принять эффективные решения: запланированный вопрос. Интеллектуальная организация: использование информации для придания смысла, создания знаний и принятия решений. Административное поведение: исследование процессов принятия решений в административной организации. 3 изд. Нью-Йорк: Свободная пресса, стр.

Влияние финансового управления на организации общественной информации. Анализ информации: характеристики, методологии, прогнозы. Поведенческая теория фирмы. Информационный подход к познанию реальности. Теория прикладной информации. Управление разведкой, технологическое обучение и модернизация информационной работы. Каракас: Университет Симона Боливара.

По степени новизны (рутинные, стандартные, творческие, уникальные);

По уровню определенности проблем, которые эти решения призваны разрешить (решения, принимаемые в условиях определенности, в условиях риска, т. е. вероятностной определенности, и в условиях неопределенности);

По обращенности к интеллектуальной или эмоционально-волевой сфере личности (интеллектуальные, волевые, эмоциональные).

Теория информационных систем. Архитектура информации и знаний. Информационные системы: тенденции, эволюция и экономические последствия. Информация, знания и экономика: размышления о ценности и стоимости информационных ресурсов. Управление знаниями: ¿Реквием по управлению информацией. Управление информацией в организациях: принципы, концепции и приложения.

Из данных в решение: управление информацией в конкретном секторе. Будущее управления информацией. Медельин: Макгроу-Хилл, стр. Утверждено: 19 марта. Предлагаемые условия для индексирования. Дескрипторы в области наук о здоровье. Предлагаемые условия для индексации в области информационных наук. Дескрипторы в области информационных наук.

В решениях реализуются интуитивный, прагматический и рациональный подходы.

Интуитивное решение принимается на основе ощущения его правильности, без анализа всех «за» и «против». Высока доля интуитивного подхода при принятии нового сотрудника на работу: здесь важны не только подготовка, опыт и соответствие требованиям, но и эмоциональная оценка - «нравится или не нравится» - претендента.

Для человека это один из самых трансцендентных действий, потому что выбор того, что может принести неблагоприятные последствия, порождает конфликт и сомнения. Мы должны помнить, что принятие решений основано на предыдущем опыте, и каждый человек имеет способ решения проблем, согласно их знаниям и истории.

Это анализ, организация и поиск определенной цели. В настоящее время люди должны выбирать между различными вариантами, которые в соответствии с их критериями являются наиболее подходящими. Он может быть представлен в разных контекстах: личный, семейный, рабочий, социальный, сентиментальный, экономический, бизнес и т.д. то есть решение принимается во все времена, разница заключается в том, как он достиг.

Прагматически ориентированное решение, основанное на знаниях и опыте, - это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом. Прежде всего, такой подход характерен для технологических решений.

Рациональное решение не зависит от прошлого опыта, оно обосновывается аналитически. Такой подход должен быть определяющим в стратегических решениях.

Для менеджера принятие решений представляет собой одну из самых больших обязанностей, которые должны приниматься на уровне работы. Принятие правильного решения является одной из целей тех, кто практикует руководство, для этого они должны обладать определенными знаниями, обширным опытом в предметной и личной безопасности.

Как принимаются решения в организациях?

В управлении процесс принятия решений работает вместе с четырьмя: планирование, направление и контроль. Во многих случаях они принимаются через два механизма. Рациональность: процесс, когда разрабатываются простые модели, в которых они анализируют характеристики проблем, не подчеркивая сложность. Намерение: это подход, при котором решения принимаются бессознательно с помощью большого опыта. В других случаях используются определенные модели, которые помогают утверждать взятие.

В реальности, в процессе принятия, задействованы все три подхода, один из которых является преобладающим. Причем, в разных ситуациях руководитель действует но-разному. Далеко не всегда имеется полная информация, чтобы провести соответствующий анализ необходимых исходных данных. Мало того, не всегда имеется время, чтобы такой анализ провести. Тогда в ход пускается интуиция, чутье подсказывает правильный ход событий, даже если для этого нет рационального объяснения. Человек чувствует, что «что-то не так», - и не заключает сделку с потенциальным партнером, в чем впоследствии не раскаивается. Причина срыва сделки, казалось бы, пустяковая по сравнению с предлагаемыми выгодами: ощущение неловкости в разговоре, которое свидетельствует о неосознанном восприятии рассогласования в поведении партнера, о том, что, скорее всего, партнер нечестен. В отличие от рассмотренного выше, процесс принятия технологических решений основан, прежде всего, на знаниях и опыте, хотя и здесь есть место для интуитивных озарений. Стратегический выбор требует рационального подхода, который, тем не менее, опирается на мотивацию человека, принимающего данное решение, и его здравый смысл.

Он является одной из наиболее используемых моделей руководством, рассматривает поведение человека с идеей о том, что люди максимизируют ценность при определенных ограничениях. Каждый человек имеет цели и классифицирует свои действия в соответствии с вкладом этих целей, чтобы, наконец, выбрать наиболее ценную альтернативу с точки зрения возмездия.

Элементы принятия управленческих решений

Информация: важно обрабатывать аспекты в пользу или против проблемы, таким образом определять ограничения. Если конкретная информация не может быть получена, решение должно быть основано на доступной информации, даже если это информация на общем уровне. Знание: Чтобы принять какое-либо решение, необходимо знать об обстоятельствах, связанных с ситуацией, таким образом, выбрать курс действий, Опыт: Когда менеджер постоянно принимает решения с хорошими и плохими результатами, они предоставляют опыт, информацию на будущее, которые могут быть использованы в аналогичной проблеме на основе этого учреждения. действия. Если у вас не хватает опыта, тенденция заключается в том, чтобы экспериментировать, следует отметить, что важные проблемы не могут быть решены с помощью экспериментов, поскольку риск высок. Анализ: это делается с помощью определенных методов, когда у вас его нет, вы должны доверять интуиции. Суждение. Необходимо правильно использовать информацию, знания, опыт и анализ.

Важность принятия решений

Это фундаментальный аспект высшего руководства, хороший менеджер - это тот, кто должным образом отвечает за принятие правильных решений, поскольку они ежедневно принимают решения, представляющие опасность для организаций.В социалистический период развития страны самостоятельные решения приветствовались только в частностях. Переход к хозяйствованию в условиях рынка предполагает переосмысление личных стереотипов, принципов, подходов к принятию решений. Работа по принятию решений включает, по меньшей мере, три основных составляющих:

Личностной (соотнесение целей принимающего решение руководителя с целями организации, а также с учетом интересов конкретных групп);

Принятие решения подразумевает принятие позиции и выбор пути следования, что требует внутренней и внешней информации от организации. Это фундаментальная часть процесса планирования, помогает поддерживать гармонию и организационную структуру. Успешное решение, принятое по хорошему, сэкономит нам время, усилия, энергию и деньги. Благодаря технологическому прогрессу и конкуренции руководители организации с оптимальным ростом и развитием.

Основные принципы принятия решений

Важно принимать во внимание, но неважно, преуспеете ли вы, чувство ответственности может привести к мысли, что все будет правильно, все будет идти по плану. Вы должны определить цели, если вы не знаете, куда идете, вы вряд ли доберетесь туда. Вы должны планировать вещи, которые можно выполнить, система отсчета определяет ход действий. Не обманывайте себя, учитывайте как причины, которые поддерживают принятое вами решение, так и причины, которые его задают. Поэтому важно поднять несколько сценариев и разработать планы действий для каждого сценария. Используйте креативность в себе, создавайте разные альтернативы, не переходите к первому, поскольку вы разрабатываете новые идеи, как правило, возникают лучшие варианты. Более альтернативы, более высокое качество решений. Решения не следует судить по тому, насколько они эффективны, решение может принести много других видов последствий. Выясните все последствия, которые могут быть связаны с этим решением, и поднимает точку оценки, где отрицательные аспекты как можно ниже. Решение должно сопровождаться действием, никакое решение не является хорошим до тех пор, пока оно не будет применено и его деятельность не будет видна первые результаты. У людей есть чувства, и они могут влиять на принятие решений. Рациональность имеет индивидуальные ограничения, которые порождают образ мышления каждого человека. При принятии решений мы должны управлять этими ограничениями, осознавая их благодаря самопознанию. Это позволяет вам действовать в соответствии с целями или задачами. . Важность принятия решений заключается в том, что это один из самых сложных когнитивных процессов, с которыми сталкиваются люди.

Процедурной (определение текущего состояния конкретной проблемы, определение степени последующих изменений, а также разработка мероприятий по преодолению разрыва между ними);

Технологической (определение результата и его показателей, прогнозирование последствий риска, поиск ресурсов и т. п.).

При принятии стратегических решений необходимо учитывать также интегративную составляющую, выражающуюся в формулировке миссии проекта для общественности.

С того момента, как мы встаем, пока не ложимся спать, мы делаем бесчисленные выборы и принимаем решения, многие бессознательно и другие сознательно. Проблема в том, что каждое решение подразумевает один или несколько потерь, так что эффективное управление нашим принятием решений имеет жизненно важное значение для нашей адаптации к различным ситуациям и достижения наших целей.

Для принятия решений важно использовать наш потенциал для рассуждения и понимания, являясь аналитическим потенциалом, необходимым при выборе наилучшего варианта. Большинство наших решений обусловлено различными факторами, некоторые из которых незаметны для нас. Теория выступает за принятие решений с рациональной точки зрения, но не всегда легко отбросить эмоции. Даниэль Канеман, психолог, получивший Нобелевскую премию, утверждает, что есть два способа принятия решений.

Руководитель также может привлекать для поиска оптимального решения коллектив, который либо в рамках открытой дискуссии, либо в процедуре «мозгового штурма» обеспечивает всестороннюю и глубокую проработку предлагаемых вариантов решения. В таком случае эффективность взаимодействия различных звеньев организации значительно возрастает, улучшается социально-психологический климат, усиливается удовлетворенность трудом как следствие самореализации личности в его процессе, а также распределяется ответственность за принятое решение. Многие психологи, в частности, К. Левин, считают процесс группового принятия решений наиболее эффективным.

Решения требует любая проблемная ситуация, которая отражает противоречие между нежелательным настоящим и желательным будущим. Например, высокий уровень конфликтности в рабочей группе, возникший в результате столкновения между лидерами группировок (что характерно, в значительной степени, для женских коллективов), снижает производительность труда примерно на 20 %. Руководителю предстоит определиться: кто виноват и что делать? Каждый из лидеров по-своему прав, и уволить одного из них без риска развалить группу практически невозможно. Оба лидера - знающие специалисты, мнение которых разделяют их последователи. Важно выявить скрытый объект конфликта (а он всегда есть) и ликвидировать его, пока деловой конфликт не перешел в эмоциональный.

К настоящему времени накоплено достаточно большое число методов выработки управленческих решений. Известен ряд классификаций методов, преложенных 3. Янчан, М. Естроном, Г. Добровым, В. Глюминским и другими, в основу которых положены разные признаки. Так, В. Лисичкин выделил три класса методов:

1. Общенаучные (методы логического и эвристического характера - наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, индукция и дедукция, экспертные оценки, коллективная генерация идей);

2. Интернаучные (методы, не обладающие всеобъемлющим характером, но применимые для широкого круга объектов из разных сфер деятельности: математическая статистика, моделирование и др.);

3. Частные (методы, специфичные для одного объекта или отрасли знаний).

Многие ученые также делят методы, используемые при принятии решений, по признаку формализации используемого аппарата, на три группы:

1. Формальные методы (статистические и экономико-математические, а также экономико-математические модели);

2. Эвристические методы (включая методы аналогии и имитационного моделирования);

3. Методы экспертных оценок (которые относятся к числу наиболее приемлемых в настоящее время). Считается, что при исследовании сложных объектов экспертные оценки, по существу, обязательный инструмент анализа либо как самостоятельный метод, либо в сочетании с другими методами.

Как необходимо осуществлять процесс принятия решений - задача менеджмента. Психология управления стремится раскрыть внутренние условия этого процесса, субъективную основу принятия решений. Прежде всего, принятие решения осуществляется с помощью всех психических функций (как простейших - ощущение, так и высших - восприятие, память, мышление и воображение). Как работают эти функции, будет рассмотрено в одной из следующих глав. В данной главе проанализируем лишь один из аспектов мыслительного процесса - мышление как решение проблемы. Оговоримся сразу, что, несмотря на то, что процесс принятия решения основывается на психологическом механизме решения проблемы, все же он намного сложнее.

Рассмотрим схему, решения проблемы, предложенную К. К. Платоновым. Любое мыслительное действие, этапы которого показаны на схеме, начинается с возникновения какой-либо задачи. Решение задачи завершает мыслительное действие. Однако уже найденное решение может вызвать новые вопросы, служащие началом новых мыслительных действий или сложных, а иногда и длительных мыслительных процессов. Для нормальной человеческой психики решение задач зависит от знаний, умений и опыта.

Но управленческие задачи, указывает В. А. Розанова, имеют и свои характерные черты:

1) задачи могут содержать неопределенные, а в некоторых случаях и противоречивые условия;

2) в задаче может отсутствовать достаточная информация о возможных средствах ее решения;

3) отсутствуют четкие алгоритмы решения подобных задач;

4) задачи часто решаются в условиях дефицита времени.

Американские психологи В. Врум и Ф. Йеттен выделяют шесть основных факторов, влияющих на поведение руководителя при принятии решений:

1. Индивидуально-психологические особенности личности руководителя (темперамент, характер, способности), жизненный опыт, ценностные ориентации.

2. Свойство самого решения, в частности, степень структурированности проблемы,

3. Индивидуальные ограничения. Бывают ситуации, когда руководителю необходима дополнительная информация, которую, если ею не владеют сотрудники организации, нужно добыть на стороне. Руководитель должен решить, сколько информации ему необходимо, сколько она стоит и стоит ли ее получать.

4. Среда принятия решения, т. е. принимается ли решение в условиях определенности, риска или неопределенности. Важно и время принятия решения.

5. Взаимосвязанность решений. В организации все решения некоторым образом взаимосвязаны. Принятие единичного важного решения может потребовать принятие сотни мелких решений. Крупные решения вызывают серьезные последствия. Так, если предприятие решает приобрести новое, более производительное, оборудование, оно должно найти способ увеличить сбыт своей продукции.

6. Отношение подчиненных к принимаемым решениям. Здесь имеет значение степень подготовки коллектива, степень его профессиональной зрелости, социально-психологический климат, мотивация подчиненных, вероятность появления разногласий относительно предлагаемого решения.

К этому можно добавить, что зачастую то или иное решение задачи может повлиять на судьбу конкретного человека, например, увольнение или поощрение, перевод на другую должность или в другую команду и т. п. Поэтому нужно еще учитывать, что другие люди (подчиненные, партнеры и т. д.) ждут от руководителя определенных решений, пытаются активно влиять на них, напоминают о горьком или счастливом опыте, который был ранее в данной или других организациях. Таким образом, независимость суждений в процессе решения становится очень проблематичной.

Личность, как точно выразился Н. И. Кабушкин, как капля в море, отражается в собственном решении. В этом смысле определенный интерес представляет личностный профиль управленческого решения, т. е. та совокупность индивидуальных особенностей руководителя, которую несут с собой решения к исполнителям. В науке, указывает он, выделены следующие разновидности личностных профилей решений:

1. Решения уравновешенного типа - свойственны людям, которые приступают к проблеме с уже сформулированной исходной идеей, которая появляется в результате предварительного анализа условий и требований задачи. Уравновешенность проявляется и в том, что выдвижение гипотез и их проверка одинаково привлекают внимание человека. Такая тактика принятия решений считается наиболее продуктивной.

2. Импульсивные решения - характерны для людей, у которых процесс построения гипотез резко преобладает над их анализом. Такой человек относительно легко генерирует идеи, но мало заботится об их оценке. Поэтому процесс принятия решений проходит скачкообразно, минуя этап обоснования и проверки. В организационной работе импульсивность решений может привести к тому, что руководитель будет стремиться внедрить в жизнь решения, которые недостаточно осмыслены и обоснованы.

3. Инертные решения - являются результатом очень неуверенного и осторожного поиска. После проявления исходной гипотезы ее уточнение идет крайне медленно. Руководитель сверхкритично рассматривает отдельные гипотезы, каждый свой шаг проверяет неоднократно. Это ведет к растягиванию во времени процесса принятия решений.

4. Рискованные решения - напоминают импульсивные, но отличаются от них некоторыми особенностями индивидуальной тактики. Если импульсивные решения перескакивают через этап обоснования гипотезы, то рискованные все же его не обходят, но к оценке человек приходит лишь после того, как обнаружена несообразность между необходимыми и имеющимися условиями для осуществления деятельности. В конечном итоге, хотя и с опозданием, элементы построения гипотез и их проверки уравновешиваются.

5. Решения осторожного типа - характеризуются особой тщательностью оценки гипотез, критичностью в их анализе. Руководитель, прежде чем прийти к выводу, совершает множество разнообразных подготовительных действий. Решениям осторожного типа присуща упреждающая оценка. Осторожные люди более чувствительны к отрицательным последствиям своих действий, чем к положительным. Их больше пугают ошибки, чем радуют успехи. Поэтому тактическая линия осторожных - избежать ошибок. Для импульсивных, к примеру, характерна противоположная тактическая линия: они ориентируются на успех и менее чувствительны к неудачам.

На пути принятие хорошего решения нередко возникают определенные барьеры чисто психологического характера. Незнание их способно привести к существенным ошибкам, чреватым серьезными потерями. Р. И. Мокшанцев описывает следующие барьеры и ограничения:

1. Поспешность.Считается, что именно она приводит к принятию большинства откровенно плохих решений. Обычно она возникает по причине нехватки времени. В условиях цейтнота сама информация анализируется далеко не так тщательно, как это возможно в спокойной временной обстановке. При этом упускаются весьма важные сведения. Спешка не позволяет тщательно рассмотреть весь спектр вариантов, в результате многие из них просто не учитываются. В возникшей ситуации обычно хватаются за первое же решение, которое считается правильным.

При крайней нехватке времени самое лучшее, что можно сделать - это отложить принятие решения до тех пор, пока человек не почувствует, что он успокоился. Именно такой шаг в конечном итоге оказывается самым разумным.

2. Эмоциональная возбудимость. К скоропалительному решению можно прийти под действием сильного эмоционального возбуждения. Если человек сердится или расстроен, то принятые им решения могут оказаться невыполнимыми. Эмоциональная возбудимость может выражаться не только в виде негативных, но и позитивных эмоций. Энтузиазм точно так же может ослепить человека, что порой и случается.

3. Промедление. Это весьма сильный ограничитель в ходе принятия решения. Можно указать, по крайней мере, шесть причин, побуждающих людей медлить с принятием решения:

Психологи полагают, что желание уклониться от решения проблемы сидит буквально в каждом человеке. Люди подсознательно избегают принятия решения, уповая на счастливый исход. Этому способствует ряд установок, типа: «Со мной это не случится», «Я могу позаботиться об этом позже» и другие.

Человек зачастую доволен тем, что имеет. Поэтому установка на то, чтобы не затрагивать появившуюся проблему, пока она не затронет его, достаточно распространена. Однако в современном быстро меняющемся мире человеку трудно чего-либо добиться, если он не предвидит ситуацию, не идет навстречу сложностям. Как говорят: «Необходимо бежать, чтобы всего лишь оставаться на месте».

Третья причина медленного реагирования на происходящее - это почти навязчивая идея решать проблемы коллегиально. Коллективное обсуждение, конечно, может быть очень полезным для принятия решений, однако его не стоит абсолютизировать.

Серьезная проблема - наличие слишком большого объема информации. Зачастую руководитель бывает не в силах переварить всю имеющуюся информацию.

Возможность появления случайных вариантов - достаточно реальная составляющая процесса принятия решения. Игнорирование этого факта, стремление во что бы то ни стало предвидеть будущее, может быть одним из существенных барьеров при принятии решения.

Неуверенность перед принятием решения. Считается, что самый лучший способ для преодоления боязни провала - это способность предвидеть развитие событий по наихудшему сценарию. Полезно прислушиваться к мнению того, кто сам сталкивался с данной проблемой, неважно, решил он ее или нет.

4. Неспособность признавать свои ошибки. В жизни нередко можно встретить людей, достаточно ярких в сферах своей деятельности, которые тем не менее отказываются признавать несовершенство своих решений. Они убеждены, что это нанесет непоправимый ущерб их делу. Чем раньше в критической ситуации человек осознает свое поведение, тем быстрее он из нее выберется. Быть достаточно реалистичным, чтобы понять, когда человек допустил ошибку, исправить ее и двигаться дальше - реальное средство борьбы с этим барьером при принятии решения.

5. Излишняя самоуверенность. Есть немало руководителей, которые считают, что только их мнение правильное, а у остальных людей - неправильное. По мнению других, у них могут быть недостатки, но промахов они не допускают. Излишняя самонадеянность - серьезный барьер на пути принятия решения.

Как видно, управленческие задачи затрагивают не только мыслительный процесс, но и личность руководителя. Поэтому необходимой предпосылкой для выбора нужного метода является рефлексия, т. е. осознание значимых аспектов, а также попытки включения их в определенные отношения. Успешность поиска решения задач находится в прямой зависимости от характера рефлексивно-личностной оценки значимости задач. А это, в свою очередь, зависит от направленности человека, от его потребностей, интересов, убеждений, идеалов, мировоззрения. Но человек не только сознательно принимает решения. Зачастую его поступки определяются не его планами, а его проблемами, которые глубоко засели в подсознании.

: сущность, классификация и технология принятия

«Современная управленческая парадигма предполагает, что системы управления должны быть комплексно развивающимися и с использованием технологий опережающего воздействия, основу которых составляют процессы научного предвидения и прогнозирования. Эффективное управление любыми системами (объектами) применительно к различным сферам человеческой деятельности сегодня невозможно без предвидения его субъектом как самих препятствий на пути к цели, так и последствий ее достижения. Известное выражение «управлять – значит предвидеть» относится к деятельности специалистов различного профиля и наполняется более весомым в аспекте ответственности содержанием».

Все сложившиеся в середине ХХ века управленческие науки в значительной степени взаимосвязаны, и их конкретные названия определяют прежде всего те аспекты управленческого процесса, на которые сделаны основные акценты.

Решения, как организационная реакция на возникающие проблемы, являются универсальной формой поведения как отдельной личности, так и социальных групп, и объясняются сознательным и целенаправленным характером человеческой деятельности. Решение – это руководство к действию, выбранное из множества альтернатив, оформленное в виде плана работы. На практике принимается огромное количество самых разнообразных решений, обладающих различными характеристиками. Тем не менее, существуют некоторые общие признаки, позволяющие это множество определенным образом классифицировать (Приложение А). Именно решения, принимаемые руководителями любой организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстроразвивающемся мире.

Принятие решений , так же как и обмен информацией, это составная часть любой управленческой функции . Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса управления, связана со всеми участниками и аспектами управленческой деятельности и является ее вершиной. Поэтому так важно понять природу и сущность решений.

Решение – результат экономических действий, мероприятий, предпринимаемых руководителями государства, областей, регионов, организаций в результате анализа нескольких вариантов. При этом указанные лица руководствуются соображениями целесообразности и учитывают имеющиеся в наличии ресурсы и факторы.

Современная наука об управлении, а вместе с ней и теория управленческих решений возникла после того, как появилась организация в современном понимании.

Организационное решение – выбор, совершаемый руководителем, применяемый им в процессе реализации управленческих функций при разрешении организационных задач. Организационное решение способствует продвижению к поставленным целям.

Управленческое решение – директивный выбор целенаправленного воздействия на объект управления, который базируется на анализе ситуации и содержит программу достижения цели.

Принятие управленческого решения – главное решение в технологическом цикле управления. Управленческое решение принимается полномочным линейным руководителем в пределах предоставленных ему прав, норм действующего законодательства и указаний вышестоящих органов управления. Отличительные особенности управленческих (организационных) решений заключаются в том, что они имеют следующие характеристики: цели, последствия, разделение труда и профессионализм.

Управленческое решение – это определенный экономический процесс, совершаемый в рамках управления организацией, имеющий три этапа – подготовки, принятия и реализации управленческих решений, которые включают в себя, помимо выявления проблемы, формулирования заданий, сопоставления альтернативных вариантов решения, еще и составление плана реализации решения и оперативное руководство реализацией решений.

Объектом управленческих решений являются виды деятельности организаций:

Техническое развитие организации;

Организация основного и вспомогательного производства;

Управленческая деятельность;

Маркетинговая деятельность;

Экономическое и финансовое развитие;

Организация заработной платы и премирования;

Социальное развитие;

Бухгалтерская деятельность;

Кадровое обеспечение и др. виды деятельности.

Управленческие решения можно классифицировать по различным признакам, например:

1. по времени управления (стратегические, тактические, оперативные);

3. по степени участия персонала (индивидуальные, корпоративные).

Классификация по последнему признаку, а именно по степени участия персонала представлена на Рис. 1.1.

Проблема – это несоответствие фактических или прогнозируемых значений параметров управляемой системы целям управления . К возникновению проблемной ситуации могут привести три причины:

Отклонение фактических параметров от целевых;

Возможности такого отклонения в будущем в случае неприятия каких-либо превентивных мер;

Изменение целей управления.

Существуют различные типы проблем. Наиболее подходящей для наших целей является классификация, предложенная Г. Саймоном, согласно которой все проблемы подразделяются на три класса:

1. хорошо структуризованные или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут быть переданы в числах или символах, то есть выражены в численной оценке;

2. неструктуризованные или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно неизвестны;

3. слабоструктуризованные или смешанные проблемы, которые содержат как качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблем имеют тенденцию к доминированию.

Хотя эта классификация не является устоявшейся и некоторые проблемы могут со временем изменить свою принадлежность к определенному классу, она позволяет понять многое.

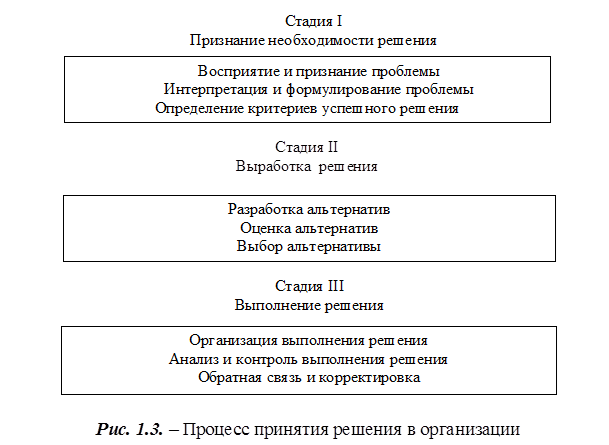

Каждое в отдельности управленческое решение является уникальным, но процесс их формирования и реализации подчиняется внутренней логике, которую часто называют «цикл принятия решений» .

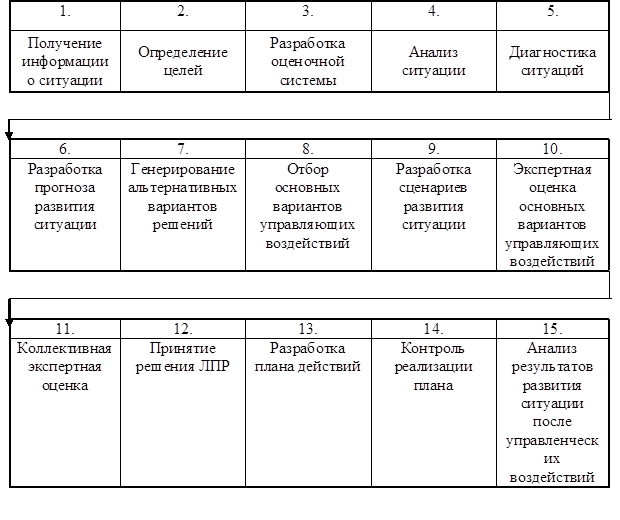

В процессе формирования решений в организации в различных источниках выделяется различное количество этапов, например:

1) выявление проблемы, подлежащей решению (определение проблемной ситуации);

2) сбор и обработка информации для принятия управленческого решения;

3) организация его исполнения.

К этим основным этапам разработки управленческих решений можно добавить следующие: получение информации о ситуации, разработка оценочной системы, разработка сценариев развития ситуации.

Похожие этапы можно встретить в самых разных статьях и книгах – всюду, где идет речь о последовательном подходе к рассмотрению сложных проблем. Весьма схожи общие рецепты также и для «изобретателей» творческих решений принципиально новых проблем. В основном различия возникают по вопросу о включении в процесс стадии, связанной с выполнением решения.

На Рис. 1.2 представлена классификация видов управленческих решений по 12 критериям, включающая в себя более 40 видов.

Процесс управления многогранен, но в нем ясно вырисовывается система действий, которую можно условно назвать технологией принятия решений. Подготовка, принятие и реализация решений как процесс управленческого труда руководителя имеют определенную технологию – совокупность последовательно применяемых приемов и способов достижения целей управленческой деятельности. При этом руководитель, отвечающий за развитие системы, сталкивается со множеством возможных целей и со значительным числом конкурирующих способов и средств, которые могут быть использованы для достижения каждой отдельной цели. Но, прежде всего, требуется установить содержание задач, которые обеспечивают достижение целей. Эти задачи могут быть представлены в виде так называемого «дерева задач».

При подготовке решения следует убедиться в наличии всех необходимых для его реализации ресурсов, ориентируясь при этом на заранее определенные цели и задачи организации.

Собрать необходимые данные (необработанный массив фактов и цифр из различных источников) и получить на основе их обработки и анализа информацию об альтернативных вариантах решения. Информация должна содержать сведения об имеющихся в наличии ресурсах (земле, капитале и др.) и потребности в них для реализации каждой альтернативы, юридические требования и другие необходимые материалы. Качественная информация стоит недешево, поэтому приходится соразмерять затраты на ее получение с ожидаемым эффектом.

Оценить возможные последствия реализации альтернативных вариантов решений. Во многих случаях здравый смысл и практический опыт менеджера могут заменить отсутствующую или неоправданно дорогую информацию;

Время, затрачиваемое на анализ альтернатив, зависит от профессиональной подготовки, опыта и образования и сродни искусству. Но бывают случаи, когда выбор альтернативы обеспечивается ранее принятым решением.

Принять решение , соответствующее целям и задачам организации.

Реализовать решение. Воплощение в жизнь задуманного требует от менеджера определенного умения и способностей. В условиях неопределенности или недостаточности информации каждое конкретное решение может дать различный эффект в зависимости от факторов, которые выходят за рамки компетенции менеджера. Возможные результаты принятия можно предсказать, используя математические методы.

Взять на себя ответственность за принятое решение и не только уметь радоваться результатам своих удачных действий, но и быть в состоянии трезво оценивать и спокойно принимать неблагоприятные последствия собственных ошибок. Часто бездеятельность руководителя возникает из-за его нежелания взять на себя ответственность за принятое решение. Современный руководитель организации должен четко представлять себе, что он отвечает как за свои действия, так и за проявленное бездействие.

Социальная ответственность – черта характера личности, приобретаемая в результате воспитания и учета моральных норм общества. На процесс формирования социальной ответственности оказывают влияние:

Возможность и способность личности хорошо выполнить задание и умение справляться с проблемами;

Наличие ресурсов для выполнения задания;

Заданная степень ответственности за результаты.

Социальная ответственность руководителя отражается в его решениях. Важными параметрами социальной ответственности являются широта, временной интервал, придаваемое значение, вовлеченность персонала.

Широта определяет диапазон функций, по которым принимается социальная ответственность. Временной интервал может быть как бессрочным, так и ограниченным определенным сроком. Придаваемое значение можно отследить по приоритетам выделяемых ресурсов, т.е. когда и сколько их идет на социальные цели. Вовлеченность персонала отражает уровень его участия в реализации социальных целей. Оценивается социальная ответственность общественным мнением и вводится как параметр новой парадигмы управления. Выбор управленческих решений зависит не только от интеллектуального, но и от нравственно-этического потенциала личности.

Нравственный облик руководителя включает систему качеств, которые делятся на общие: патриотизм, гуманизм, справедливость; конкретные: гражданская совесть, воля, коллективизм, ответственность, мужество и принципиальность; специфические: трудолюбие, скромность, великодушие, оптимизм, доброта. Уровень развития нравственных качеств зависит от общей культуры руководителя .

Нравственная ответственность руководителя в принятии решений заключается в наиболее полном учете всех мнений – специалистов, коллектива, коллегиальных органов, что позволяет выразить общее мнение по решаемой проблеме, воспитать общую заинтересованность и ответственность за исполнение решений.

С технологической точки зрения процесс принятия решения можно представить в виде последовательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и обратные связи. Во многих иностранных источниках весь процесс принятия решения в организации рассматривается как функция проблемы, альтернатив и выполнения решения (Рис.1.3). в процесс подготовки, принятия и реализации решения на всех его основных этапах обязательно включается лицо, принимающее решение.

На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический анализ ситуации на микро и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку информации, а также выявляются и формируются проблемы, требующие решения.

На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; производится отбор критериев выбора оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения.

На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от выполнения решения.

Для повышения эффективности выполнения принятых управленческих решений рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

1) объективно оценивать опыт и профессионализм исполнителей;

2) мотивировать исполнителей на качественное выполнение управленческих решений;

3) добиваться неукоснительного выполнения плана организационно-технических мероприятий по реализации решения.

Каждое управленческое решение имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятельствах.

«Однако современная наша действительность изобилует фактами «непредвидения» последствий решений, принимаемых на самых разных уровнях управления – от домашнего хозяйства до политического Олимпа. Причины весьма различны, а результат одинаков – потери людских и материальных ресурсов. Все это неумолимо свидетельствует о том, что именно умения предвидеть сегодня как раз и не хватает специалисту, управленцу, человеку вообще. Хотя имеется немало и таких фактов, когда отдельные руководители осуществляют предвидение преимущественно на эмпирическом, интуитивном уровне и добиваются при этом хороших результатов. Но их деятельность могла быть более эффективной, если бы управленческое предвидение этих специалистов имело системную методологическую и методическую основу» .

Управленческие решения могут быть обоснованными, принимаемыми на основе экономического анализа и многовариантного расчета и предвидения как важнейшего компонента профессиональной деятельности.

Очевидно, что в каждый момент времени управленец находится на разных этапах процесса принятия решения по проблемам, которые он одновременно рассматривает. Кроме того, каждая ситуация принятия решений может изменяться в зависимости от масштабов возможных приобретений или потерь, срочности выполнения действия или степени свободы маневрирования. Поэтому руководитель организации, который пользуется схемой упорядоченного и последовательного принятия решений, имеет больше шансов достичь хороших результатов (Рис.1.4).

В настоящее время разработан целый ряд научных методов для подготовки решений, чтобы руководители могли принимать их обоснованно, выбирая наилучший из возможных вариантов. Однако эти методы еще недостаточно активно используются в практике управления. Это объясняется тем, что значительная часть руководителей, полагаясь на свой опыт и на свое искусство управления, не уделяют должного внимания изучению и внедрению научных методов управления. На самом деле ясно, что именно одновременное использование искусства и научных методов и подходов дает высокую результативность в управленческой деятельности.

В специализированной научной литературе описано несколько расширенных вариантов управленческого процесса. Достаточно подробно на наш взгляд, разработал данный вопрос Ю.С. Солнышков в своей книге «Обоснование решений» .

В деловой и научной сфере термин «принятие решений» трактуется как единовременный акт окончательного выбора, утверждения одного из возможных вариантов действий . Несомненно, принятие решения является лишь завершением сложного многоступенчатого процесса, в котором сначала была установлена необходимость воздействия на объект управления, а затем выработаны и оценены различные способы действия. Этот процесс называется разработкой управленческого решения (Рис. 1.4.).

Встречаются два определения теории принятия решений: расширенное и узкое. В расширенном определении принятие решения отождествляется со всем процессом управления . В узком смысле принятие решений понимается как выбор наилучшего из множества альтернативных вариантов. Некоторые авторы не соглашаются с узким определением теории принятия решений, считают необходимым включать в этот процесс также и исполнение принятых решений. Контроль и анализ результатов исполнения не ограничивается лишь выбором наилучшего решения целенаправленного воздействия на объект управления, который базируется на анализе ситуации и содержат программу достижения цели.

Процесс принятия решений менеджерами различных уровней – это почти всегда формализованный процесс, который обязательно включает в себя такие элементы, как проблемы, цели, альтернативы, решения и ответственность за принятые решения.

Рис. 1.4. – Основные этапы разработки управленческих решений

Выбор цели наиболее ответственный этап в процессе выработки и принятия управленческих решений. В соответствии с выбранной целью формируется стратегия развития организации, тактика, разрабатываются прогнозы и планы действий, оцениваются результаты принятых решений и предпринятых действий. Иными словами цель является тем стержнем, вокруг которого формируется управленческая деятельность .

Наиболее легкая задача – принимать решения на основе математических расчетов, если возможно их сделать. Но чаще руководитель не в состоянии проанализировать и четко осмыслить интуитивно принятое решение. Здесь полезно применение логической схемы, комплексно использующей нормативные и дескриптивные модели: построение комплексных моделей обоснования решений, сочетающих применение взаимодополняющих методов структуризации, характеризации и оптимизации; сочетание формальных и неформальных методов обоснования решений, предполагающих широкое использование экспертных оценок и человеко-машинных процедур подготовки и принятия решений.

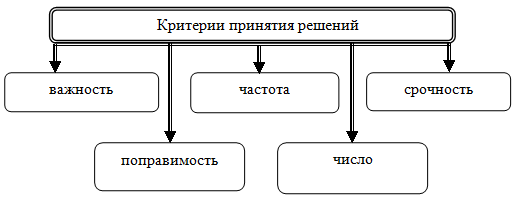

В деловой практике существуют различного рода ограничения, препятствующие эффективному принятию управленческих решений. Например: сужение полномочий членов организации, недостаток финансовых средств, недостаточное число работников, имеющих требуемую квалификацию и опыт и др. Для альтернативного варианта выбора управленческого решения руководителю необходимо определить стандарты, по которым предстоит оценивать. Эти стандарты называются критериями принятия решений.

Существует пять основных признаков, характеризующих решения (Рис. 1.5).

Рис. 1.5. – Основные признаки, характеризующие решения

Важность определяется размером ожидаемой прибыли (или убытка). Частота – одни решения принимаются раз в жизни, другие – ежедневно. Срочность – есть вопросы, которые требуют немедленного, решения, другие же могут ждать своей очереди длительное время. Поправимость – одни решения можно легко скорректировать, другие либо непоправимы, либо их изменение связано с большими потерями. Число альтернатив – часто встречаются проблемы, предполагающие лишь два возможных решения (да – нет, купить – не купить), но бывают ситуации, когда возникает множество альтернатив.

Характеризуя уровни принимаемых решений, специалисты выделяют два основных: индивидуальный – характеризуется внутренней логикой самого процесса, и коллективный – где интерес сдвигается в сторону создания среды вокруг процесса принятия решения и осуществляется с помощью специально создаваемых команд, состоящих из групп специалистов различных сфер деятельности. Принятие решений в такой группе приводит к появлению определенной линии поведения исполнителей и руководителей . Любое коллективное творчество основано на индивидуальных мыслительных процессах, разработанные решения совместно оцениваются и сравниваются.

Групповое решение предпочтительнее индивидуального в следующих случаях:

Если по этическим соображениям решение нельзя принимать кулуарно;

Если для принятия решения полезна их независимая экспертная оценка;

Когда руководитель затрудняется сам предложить альтернативные решения в достаточном количестве и т. д.

Групповое принятие управленческих решений имеет и негативную сторону:

Может привести к появлению конформизма и «группового единомыслия»;

Излишний оптимизм и иллюзии независимости коллектива;

Коллективное устремление сметать на пути все возражения, противоположные групповому;

Безусловная вера в принятые коллективом принципы, открытое давление на сопротивляющихся групповому мнению, иллюзия единодушия по принципу подавляющего большинства и т. д.

Во избежание этих негативных последствий и появления «группового единомыслия» руководителю надо поощрять разные мнения и не подавлять голос меньшинства, лучше занимать нейтральную позицию и сохранять беспристрастность.

Градацию принимаемых решений по численности альтернатив, основанную на разработке Л. Планкетта и Г. Хейла , можно представить в следующей форме:

1) бинарное решение (имеются две альтернативы действия – «да» или «нет»);

2) стандартное решение, при котором рассматривается малочисленный выбор альтернатив;

3) многоальтернативное решение (имеется очень большое, но конечное количество альтернатив);

4) непрерывное решение, при котором выбор делается из бесконечного числа состояний непрерывно изменяющихся управляемых величин.

В процессе выявления и ограничения альтернатив необходимо учитывать требования:

Взаимоисключаемость альтернатив;

Обеспечение одних и тех же условий описания альтернатив;

Полнота совокупности альтернатив .

Их создание и эффективное функционирование требует значительных временных и финансовых затрат, творческого подхода, а большие объемы информации обуславливают применение современных компьютерных технологий.

Основные моменты, которые затрудняют процесс разработки и принятия решения :

Недостаток и необъективность информации;

Ошибки собственного опыта и предпочтений;

Слабые собственные управленческие способности;

Неумение организовать процессы принятия и реализации решений.

1) Чтобы обеспечить эффективность процесса разработки и принятия решений, надо руководствоваться следующими рекомендациями:

1) люди никогда не берут на себя ответственность добровольно, и этого ждать от них не следует;

2) нельзя пускать на самотек процессы согласования на всех этапах, включая совещания и заседания, во избежание вмешательства в этот процесс возмущающих факторов;

3) никогда нельзя во всем полагаться на память, многие вещи надо фиксировать в записной книжке, ноутбуках;

4) учитывая, что самый высокий уровень навыков принятия решений требуется политикам, стратегам, военным, специалистам делового администрирования, необходимо для достижения этого уровня осваивать и пополнять знания по теории разработки управленческих решений.

Управленческие решения в экономической деятельности организации базируются на плановой, нормативной, технологической, учетной и аналитической информации. Оценка результатов управленческих решений и ответственность за их исполнение проверяются по данным внутренней отчетности. Аналитические расчеты, произведенные с помощью специфических приемов, применяются для планирования и координации будущего развития организации. Принимаемые решения обязательно должны основываться на достоверной, текущей и прогнозируемой информации, анализе всех факторов, оказывающих влияние на решения, с учетом предвидения его возможных последствий.

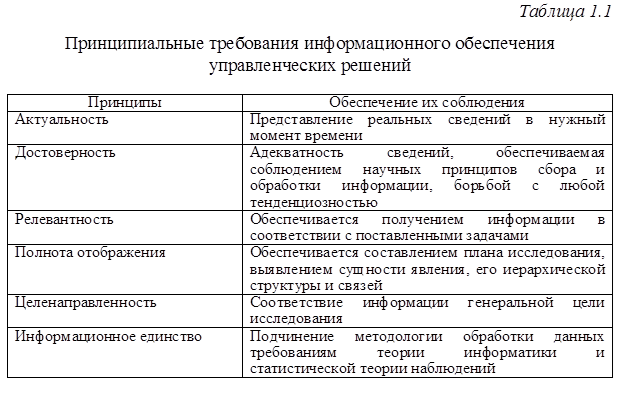

Для уяснения технологии разработки и принятия управленческих решений необходимо сформировать принципиальные требования информационного обеспечения управленческих решений (Табл. 1.1).

Совокупность всей информации, необходимой для принятия управленческих решений, называют системой информации . Она обычно состоит из следующих подсистем:

Внутренней информации;

Внешней информации;

Сбора первичной информации;

Анализа информации.

Первичные данные представляют собой только что полученную информацию для решения конкретной исследуемой проблемы или вопроса. Они необходимы в тех случаях, когда доскональный анализ вторичных сведений не дает необходимую информацию.

В качестве основных методов сбора первичной информации можно выделить:

1. Структурированные и неструктурированные.

2. Скрытые и нескрытые.

3. Личные (интервью) и неличные (анкеты, компьютеры).

До непосредственного сбора первичных данных необходимо разработать структуру или план, используемый при сборе информации.

Вторичная информация представляет собой данные, собранные ранее для целей, отличных от связанных с решением исследуемой проблемы . Независимо от того, достаточна ли она для решения, ее низкая цена и относительно быстрая доступность требуют, чтобы первичные данные не собирались до завершения тщательного поиска вторичной информации.

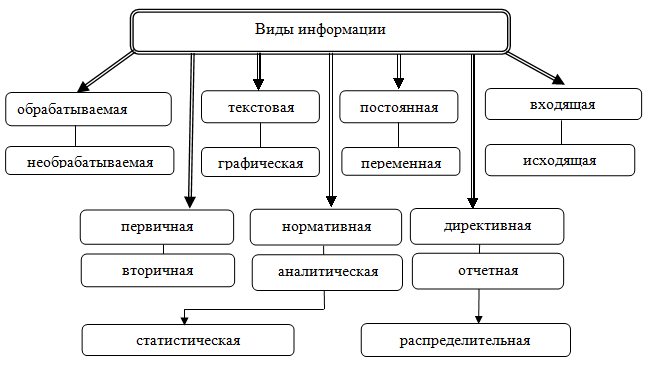

На практике эти подсистемы часто рассматриваются как самостоятельные информационные системы. Виды информации для принятия управленческого решения представлены на Рис. 1.6.

Информация , используемая в системах управления, должна удовлетворять определенным требованиям. К числу этих требований относятся:

1. Необходимое и достаточное количество и качество информации , причем доминирующее значение имеет качественная сторона.

2. Достоверность и точность информации . Если информация является недостаточной или приблизительной, возможно принятие решения с катастрофическими последствиями. Поэтому совершенно не допустимо пользоваться недостоверной и неточной информацией. Противоречие заключается в том, что абсолютно достоверной и точной информации не существует, а приближающаяся к ней информация мало пригодна для принятия управленческих решений – она довольно быстро устаревает. Недостоверность информации обуславливается не только источниками ее получения, неправильной или неэффективной методикой ее обработки, но и целевыми установками ее преобразования, интерпретацией применения.

3. Своевременность получения информации . Требование более раннего представления информации часто может быть связано со значительными материальными и финансовыми затратами (повышенные скорость обработки на ЭВМ и пропускная способность каналов связи, экспертная обработка массивов информации и т. п.). С другой стороны, и запоздалая информация также не представляет практического интереса.

4. Полнота информации . В распоряжение руководителя должна поступать информация в достаточном объеме, обеспечивающем эффективное решение всех задач. Редуцированная (усеченная) информация способна резко снизить эффективность управления или даже привести к ошибкам в управлении. Вместе с тем требование полноты информации может граничить с ее избыточностью. Как полнота информации, так и ее неполнота не имеют объективных критериев и ограничений, что не следует относить к достоинствам или недостаткам информации. Это объективное противоречие, которое разрешается в процессе творческого труда руководителя.

5. Полезность информации. Для принятия решения необходима определенная, конкретная информация, остальная образует информационный шум. Выделение полезной информации из шума является сложной аналитической работой и требует больших затрат.

6. Технологические характеристики информации , к которым следует отнести плотность ее размещения, возможность сохранения в различных условиях, скорость обработки, извлечения, распечатки, представления, формы сервиса и т. п. Здесь весьма важны техническое и технологическое совершенствование систем, унификация терминологии, порядок составления документов и их представления. Информация должна быть разделена по уровням и звеньям управления, а также по нормативно-справочным, расчетно-аналитическим и другим направлениям. Важной характеристикой является помехоустойчивость информации – способность противостоять как активным, так и пассивным помехам. Высокая помехоустойчивость обеспечивает устойчивое управление, его необходимую конфиденциальность (сохранение коммерческой и государственной тайны). Стоимость информации в системах управления постоянно возрастает, что обязывает стремиться к постоянному повышению эффективности ее получения и использования.

Построение любой системы управления включает три обязательных этапа:

Создание информационного пространства, необходимого для определения управляющих воздействий;

Разработку методологии синтеза управлений (в нашем случае – автоматизированного принятия управленческих решений);

Создание форм (в том числе экранных) представления информации о рекомендуемых управленческих решениях и обосновании сделанных рекомендаций.

При отсутствии достаточной информации для точного расчета может помочь предвидение. Естественно, установка на предвидение не появляется у субъекта управления «из ничего». Она возникает на основе постоянного накопления знаний и поискового опыта.

«Хотя установка на предвидение реализуется на интуитивном уровне, она имеет и реально «ощущаемую» логическую сторону. Ее смысл – проявление установки на диалогическое мышление, то есть формирование ответов на подсознательно возникающие вопросы: возможны ли модификации компонента системы путем изменения его количественных и качественных параметров, функций, формы, способа движения, скорости, цвета и. др.)? Что можно увеличить (уменьшить) в объекте? Что можно заменить в объекте – ингредиент, процесс, источник энергии, направленность движения, конструкцию? Что можно преобразовать в объекте – взаимосвязь компонентов, планировку, последовательность операций, режим работы? Что можно присоединить к объекту? Ответы на подобные вопросы выступают необходимым материалом для формирования первичного образа проблемы, модифицируемого потом в образ проблемной ситуации» .

Следует отметить, что любая технология является лишь инструментом, который помогает реализовать целостное видение целей, к которым движется организация.

За последние 20 лет дважды Нобелевская премия в области экономики присуждалась за работы по совершенствованию общепринятой концепции принятия решений – в 1978 г. Г. Саймону за исследование процесса принятия решений (основная идея – нахождение в экономических организациях решений приемлемых для всех); в 1986 г. Дж. Бьюкену за развитие основ теории принятия экономических и политических решений (основная идея принятия решений исходя из интересов участвующих в этом процессе лиц)

Скиданов И.П. Управленческое предвидение (методология, диагностика, дидактика). – СПб.: СПбГАСУ, 2006.– С. 5

Скиданов И.П. Управленческое предвидение (методология, диагностика, дидактика). – СПб: СПбГАСУ, 2006. – 220 с.

| Предыдущая |