Турецкая сказка ашик кериб разделить

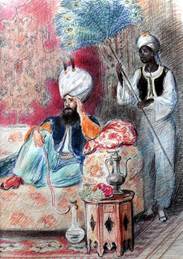

Михаил Лермонтов (рис. 1) погиб в 1841 году на Кавказе, на дуэли. После этого в Петербурге разбирали оставшиеся после него бумаги. Была найдена рукопись, явно не подготовленная к печати. На листе, который оборачивал рукопись сверху в качестве обложки, было написано так: «Ашик-Кериб», турецкая сказка (рис. 2).

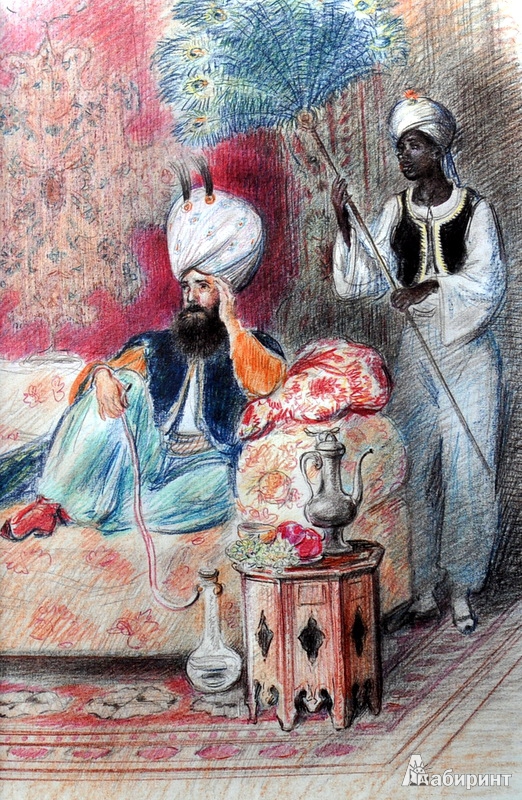

Рис. 2. Б.А. Дехтерев. «Ашик-Кериб» ()

Таким образом, об этом произведении Лермонтова стало известно только после его смерти. Впервые оно было опубликовано через пять лет после его гибели.

Считают, что написана эта сказка была в 1838 году, то есть во время первой поездки Лермонтова на Кавказ (рис. 3). Имеется в виду его первая взрослая поездка в качестве офицера, поскольку до этого Лермонтов бывал на Кавказе не один раз ещё в детстве.

Рис. 3. М.Ю. Лермонтов. «Вид Пятигорска» ()

Кавказ в жизни Лермонтова играл колоссальную роль. Можно сказать, что Лермонтов - самый кавказский из русских писателей, если иметь в виду тех, которые бывали на Кавказе, писали о Кавказе, интересовались Кавказом.

Кавказом Лермонтов «заболел» ещё в детстве. Получается некоторый каламбур, потому что причиной поэтического «заболевания» стала реальная болезнь мальчика Лермонтова. Заботливая бабушка Михаила Юрьевича три раза возила его на Кислые Воды, как их тогда называли, то есть на минеральные курорты Северного Кавказа, недавно присоединённого к России. Тогда он впервые увидел кавказские горы, которые его поразили (рис. 4), начал интересоваться их красотой, местным колоритом на романтическом тогдашнем языке. В общем, всем тем, что отличало Кавказ от привычной ему России, всем, что волновало воображение и привлекало взгляд.

Рис. 4.М. Ю. Лермонтов. «Крестовая гора» ()

С Кавказом связаны первые поэтические опыты, сделанные им, когда он ещё был учеником пансиона Московского университета, потом юнкерской школы. Про Кавказ говорит и первая опубликованная его поэма.

Очередной поездкой на Кавказ Лермонтов обязан своим стихотворением «На смерть поэта» (рис. 5).

Рис. 5. Черновик стихотворения «На смерть поэта» ()

В эту «творческую» командировку его отправила власть за то, что он написал возмутившее правительство стихотворение. У Лермонтова появляется прекрасная возможность собирать материал для его новых произведений. Известно, что востоком он увлекался по-настоящему глубоко и страстно. Он изучал обычаи местных народов, общался с людьми самых различных национальностей, религий и культур. Он даже пытался изучать азербайджанский язык, который тогда называли на Кавказе турецким языком.

Лермонтов не один раз бывал в Тифлисе, который сейчас называется Тбилиси и является столицей Грузии. Тогда Тифлис был замечательным городом, можно даже сказать, Парижем Закавказья, в том плане, что город был ярким, пёстрым, с большим количеством культурных элементов, туда стекались люди разных сторон. Это было скрещение культур. Там были русские, армяне, турки, грузины, иранцы, азербайджанцы. Всё это «варилось в одном котле» - перемешивались языки, сюжеты, краски (рис. 6).

Возможно, именно в этом городе Лермонтовым был написан сюжет «Ашик-Кериба» (рис. 7). Именно там разворачивается какая-то часть действий этой сказки.

Рис. 7. К/Ф «Ашик-Кериб». Реж. С. Параджанов ()

Ашик-Кериб и Одиссей

История Ашик-Кериба универсальная в том смысле, что такой сюжет есть у разных народов. Он существовал в разные эпохи, в разные времена, в разных воплощениях. Самая знаменитая параллель - история Одиссея и его возвращения на Итаку.

Гомеровская поэма «Одиссей» широко известна во всём мире. Её классический перевод на русский язык был выполнен Василием Жуковским, современником Лермонтова.

Эти две истории довольно похожи при всех местных различиях. Ашик-Кериб странствует, Одиссей тоже странствует. Они встречают разных людей, с ними происходят разные истории. Потом оба героя возвращаются к себе на родину. Один - к невесте (Ашик-Кериб), другой - к жене (Одиссей). Оба возвращаются на свадьбу или почти на свадьбу. Магуль-Мегери, возлюбленная Ашик-Кериба, должна выйти замуж за Куршуд-бека. Руку Пенелопы, верной жены Одиссея, оспаривают, считая, что Одиссей погиб, многие молодые люди. Чтобы вернуть себе свой статус мужа или жениха, оба героя должны пройти некоторые испытания, доказать, что они это они, и разрушить свадебные планы своих соперников.

И тому, и другому герою помогает вернуться некая волшебная сила. В случае с Одиссеем - это богиня Афина, в случае с Ашик-Керибом - святой Георгий (у Лермонтова).

Мы видим один и тот же эпизод. Одиссей попадает домой в последний момент странствия невероятно быстро. Ему помогает чудесный народ фиакров, которые обладают особенным свойством: их корабли доставляют путников на родину невероятно быстро, каким-то волшебным способом. Ашик-Кериба так же быстро доставляет в нужное место чудесный конь святого Георгия.

Когда оба героя оказываются у себя дома, происходят сцены узнавания или постепенного узнавания. Мать сначала не принимает Ашик-Кериба, но его узнаёт по голосу, по звуку сазы невеста. Одиссея сначала узнаёт старая служанка, узнаёт старый раб, а уже потом признаёт и жена Пенелопа.

После всяких приключений и испытаний оба героя получают то, что хотят: Одиссей становится хозяином в своём доме, возвращает себе жену и власть над островом, Ашик-Кериб становится мужем Магуль-Мегери.

История Ашик-Кериба более мирная и добродушная. Всё-таки Одиссей, наводя порядок в доме, устраивает настоящую бойню, истребляя в кровавом бою своих обидчиков. А Ашик-Кериб не только получает своё, но и устраивает ещё дела своего соперника. Он предлагает Куршуд-беку в жёны свою сестру и изрядную сумму денег, которую привёз с собой из странствия. Таким образом, все счастливы, полный мир и ни единой капельки крови.

Автор называет эту истории сказкой (таков подзаголовок), и так её называем и мы. Но Лермонтов не был сказочником. Его нельзя считать автором этого произведения. Скорее, это запись достаточного известного текста, который бытовал на широких просторах Азии, в Турции, Туркестане (современная Средняя Азия), Армении, Азербайджане, Грузии. Это то, что называется дастан.

Дастаном называют некоторый жанр азиатской поэзии. Есть очень известные дастаны, такие как «Лейли и Меджнун» (рис. 8).

Рис. 8. Афиша 1908 г. оперы «Лейли и Меджнун» ()

Обычно в дастане присутствуют любовная история, драматический сюжет, странствия, авантюры, приключения, какие-то элементы фантастики или фантасмагории.

Дастан устроен таким образом, что он отчасти прозаический, отчасти поэтический. Дастаны исполняли бродячие певцы, которые в разных странах востока называются по-разному. Например, в Армении это - ашуги (рис. 9), в Азербайджане - ашики.

Такой человек аккомпанировал себе на сазе - специфическом восточном инструменте, отчасти родственном гитаре. Эти люди в различных кофейнях или на постоялых дворах рассказывали драматические любовные истории. Обычно слушатели заранее знали сюжет, но ценили искусство данного рассказчика, и каждый раз все эти перипетии, приключения переживали заново. Рассказчик часть времени рассказывал прозаический текст, потом брался за саз и пел какие-то поэтические отрывки в тех моментах, когда это делали герои его рассказа.

Исследователи не пришли к единому мнению, кто же рассказал Лермонтову эту историю и к какой народной версии она ближе - азербайджанской, грузинской или армянской. По специфическим словам, которые упоминаются в произведении, можно сказать о том, что это всё-таки был азербайджанский источник, потому что там употребляются азербайджанские формы слов, произнесение каких-то названий мест и т. д. Что же касается сюжета, то прослеживается близость к грузинским и армянским вариантам той же самой легенды. В результате получается общевосточная повесть. Тем не менее её главные герои - явно турки, наверно, поэтому Лермонтов назвал это турецкой сказкой. Хотя в целом, Тифлис - город, который был больше населён грузинами и армянами, нежели турками, там было больше христиан. Но герои этой истории (отчасти народной, а отчасти - вымышленной Лермонтовым) - мусульмане (рис. 10).

Рис. 10. Рисунок князя Г.Г. Гагарина «Рыночная площадь Тифлиса» ()

Рассмотрите, как выглядит сюжет истории, изложенной в сказке Лермонтова.

Живший в Тифлисе бедняк Ашик-Кериб играл на сазе и влюбился в Магуль-Мегери (дочь богатого турка по имени Аяк-Ага) (рис. 11).

Рис. 11. Ашик-Кериб ()

Будучи бедным, он не решался жениться на богатой девушке. Поэтому он дал ей обещание семь лет странствовать по белому свету, чтобы нажить себе богатство. Магуль-Мегери (рис. 12) на это согласилась, но поставила такое условие: если через семь лет он не вернётся, то она выйдет замуж за Куршуд-бека, который давно уже добивается её руки.

Рис. 12. Магуль-Мегери ()

Бек - это знатный, богатый, влиятельный человек. Этот персонаж решается на некоторое предательство. Он сопровождает Ашика в его дороге, дожидается, когда Ашик-Кериб переплывает реку, оставляя на попечение Куршуд-бека одежду на берегу, хватает эту одежду и увозит (рис. 13).

Рис. 13. Ашик-Кериб и Куршуд-бек ()

Привозит эту одежду матери Ашик-Кериба и говорит, что её сын утонул в реке. Мать поверила в известие о смерти её сына и выплакала все глаза - она ослепла. Интересно, что Магуль-Мегери не верит в то, что её любимый погиб. Она продолжает его ожидать.

Дальше с Ашик-Керибом происходят приключения. Он приходит в Халаф - город в Сирии, который итальянцы и другие европейцы вслед за ними называли Алеппо. Там он входит в милость к одному паше (то есть к богатому человеку, к правителю), который даёт ему много денег. Ашик поселяется у этого паши (рис. 14) и становится богатым человеком.

Проходит почти семь лет. В рассказе Лермонтова говорится, что автор не знает, забыл Ашик-Кериб о своём обещании или нет, но можно предположить, что забыл. Магуль-Мегери решает его вернуть.

Странствовать по странам Ближнего Востока (по Сирии) отправляется купец из Тифлиса (рис. 15). Она даёт этому купцу поручение, даёт ему своё золотое блюдо и говорит: «Во всех городах, где ты будешь, выставляй это блюдо, пока не придёт человек, который скажет, что это его блюдо, и предъявит доказательства». Так и происходит.

Рис. 15. Купец в Халафе ()

Купец странствует, добирается до города Халафа и там по этому блюду Ашик-Кериб узнаёт, что это блюдо послала его возлюбленная. Купец передаёт Ашику весть, что осталось несколько дней и он должен вернуться в Тифлис.

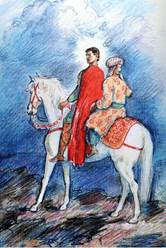

Дело подходит к кульминации. Ашик-Кериб в тяжёлом положении. Времени осталось невероятно мало. Если посмотреть на карту, то станет понятно, что от города Алеппо до Тифлиса расстояние изрядное. Даже сейчас добраться на автомобиле займёт очень много времени, может быть, неделю. Тогда же были только лошади. Ашик-Кериб бросается в седло и скачет. Ему удаётся добраться до Арзерума (Армения). Там лошадь его пала, дальше он может идти только пешком. Тут на помощь ему приходит чудесный всадник, у которого есть чудесный конь, умеющий за минуту переносить в любой город. После некоторых перипетий волшебный всадник переносит Ашик-Кериба в Тифлис (рис. 16).

Рис. 16. Всадник помогает Ашик-Керибу ()

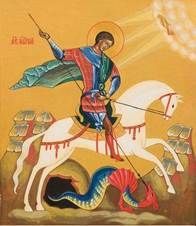

Хадерилиаз - интересный персонаж восточного, в основном мусульманского, фольклора, некий пророк. У Лермонтова говорится, что Хадерилиаз - это святой Георгий (рис. 17).

Рис. 17. Святой Георгий Победоносец ()

Это странно. Первый - это мусульманский пророк, а второй - христианский святой. Исследователи говорят, что на самом деле в Армении и Грузии этих двух персонажей смешивают, отождествляют. Эта черта, что Хадерилиаз и святой Георгий оказываются одним персонажем, подчёркивает, что «Ашик-Кериб» - это общевосточный сюжет, общая история, где местные различия не сохраняются, они смешиваются в едином котле преданий.

Добраться до Тифлиса мало, ещё надо, чтобы тебя признали. Прошло семь лет. Мать ослепла, сестра, оставшаяся дома, тоже героя не узнаёт. А Магуль-Мегери в этот день уже сидит на свадьбе, уже идёт свадебное пиршество, которое происходит по восточному обряду: мужчины пируют, а в том же помещении, но за загородкой, сидит невеста и её девушки (подруги). В одной руке у невесты сосуд с ядом, в другой - кинжал, потому что Магуль-Мегери дала твёрдое обещание покончить с собой, но не стать женой Куршуд-бека. Это самый острый момент повествования. Музыкант берёт свой саз и, неузнанный, приходит на свадьбу собственной невесты. Там он начинает играть и петь. Магуль-Мегери по голосу его узнаёт и бросается ему на шею. Дальше Куршуд-бек должен принять решение: либо убить обоих, либо отступиться, признав судьбу. Происходит счастливый конец. В решающий момент наш герой достаёт комочек земли, который ему оставил святой Георгий. При помощи этого комочка он исцеляет свою мать, помазав ей глаза, и это чудо даёт всем присутствующим свидетельство того, что он не лжёт, что он тот, кто он есть, и ему помогают высшие силы.

В последней части повествования есть несколько интересных моментов. Присутствует некая игра слов и понятий. Ашик-Кериб - это имя человека в произведении. Но ашик - это название профессии (странствующий музыкант), а кериб (гариб ) - чужеземец, чужой, посторонний, странник. Когда герой стучится в свой дом, к своей матери, он говорит: «Я - твой кериб» . Получается, что он говорит, что он просто прохожий. С одной стороны - я прохожий , с другой - я твой сын . Она принимает только первую часть этого значения. Она слепа и не верит, что это её родной сын.

Точно так же на пир он приходит под личиной своего мастерства, своего ремесла. Хотя тем самым он заявляет о себе напрямую. Это такая тонкая, своеобразная смысловая игра.

Если вернуться к тому, что, кроме лермонтовского текста, есть народные сюжеты, которые исполнялись бродячими ашугами и ашиками в кофейнях, то там всё было довольно тонко, на уровне поэтического слова. Слушатели и зрители очень ценили эту игру.

Одиночество Лермонтова

Ашик-Кериб оказался намного счастливее своего автора - Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов был человек совершенно бесприютный, человек, которому было некуда вернуться. Этот мотив странничества, что человек как заброшенный листок, которому некуда голову преклонить, проходит красной нитью через многие его произведения.

Рис. 18. М.Ю. Лермонтов. «Воспоминания о Кавказе» ()

Если посмотреть его перемещения, то они носят зачастую парадоксальный характер. Кавказ был любим Лермонтовым, и сердце его туда стремилось, но отправили его туда служить насильно, в качестве наказания. Потом он пытался вернуться в Петербург, были хлопоты бабушки, всевозможные перемещения туда и обратно. Ему, как правило, всегда не хотелось ехать туда, куда его отправляли в тот или иной момент. Он старался всё делать наперекор. Так и провёл он несколько последних, наиболее плодотворных, лет своей жизни (1837-41 гг.) между Петербургом, Кавказом и Закавказьем. Погиб он на полпути из Петербурга к месту службы на Кавказе - в Пятигорске, немного не доехав до места назначения. Сам задержался, не хотел ехать дальше и нашёл в Пятигорске свою судьбу - погиб на дуэли (рис. 19).

Рис. 19. Р.К. Шведе. «Лермонтов на смертном одре» ()

Жизнь его прошла в скитаниях, без дома и без места, куда можно прийти, как к себе домой.

Это довольно узнаваемая история для тех, кто изучал историю, фольклор, традиционные народные сюжеты. Такой сюжет повторяется в достаточно многих традициях в самые разные эпохи. У учёных для этого есть специальный термин, обозначающий этот сюжет: муж или жених на свадьбе собственной жены или невесты. Посмотрите, как излагает этот сюжет в наиболее общем виде филолог Константин Азадовский:

«Муж покидает, по большей части вынужденно, жену (или жених невесту) и берёт обещание ждать определённое количество лет … Жене (невесте) приносят ложное известие о смерти мужа или жениха и принуждают к замужеству. Герой узнаёт тем или иным способом о предстоящей свадьбе и спешит домой, чаще всего с помощью волшебной силы. По возвращении домой переодевается нищим, паломником или музыкантом и проникает в таком виде на свадебный пир, где происходит узнавание. Жена узнаёт мужа по голосу или же благодаря кольцу, которое тот бросает в кубок с вином».

Здесь есть описание костяка (скелета) этой истории. Понятно, что в ходе повествования рассказчик мог нанизывать сколько угодно деталей, развивать сколько угодно сюжетов. В рамках этого повествования можно изобретать всё новые истории.

Герой странствует семь лет, с ним происходят приключения, он встречает разных людей. Если рассказчик, сам певец, попутно поёт песни, повествование может удлиняться или сокращаться. Исследователи такого дастана в «Ашик-Керибе» нашли множество вариантов, которые довольно замысловаты и отличаются друг от друга.

Если посмотреть на азербайджанскую историю, которая ближе всего к тому, что записал Лермонтов, то видно очень существенное различие. Текст Лермонтова в сюжетном плане кажется даже несколько бедноватым по сравнению со своим источником. Лермонтов не записал (может быть, не знал) некоторую очень интересую предысторию. Дело в том, что в народном дастане действия начинаются не в Тифлисе, а в городе Тебризе (в Иране). Молодой человек хочет стать ашиком, но его не принимают другие ашики в своё сообщество, может быть, потому что у него нет истинного таланта. Ему является во сне пророк, святой, показывает изображение красавицы, живущей в Тифлисе. Юноша, с одной стороны, влюбляется в эту красавицу, а с другой стороны, становится ашиком. От высших сил он получает любовь и поэтический дар одновременно.

Если знать эту предысторию, становится более понятно то, что непонятно у Лермонтова. Например, почему некий пророк, или святой Георгий, решился помочь этому человеку. Так происходит именно потому, что он был его покровителем с самого начала. Он наделил его поэтическим даром и является инициатором любовной истории, он заинтересован в том, чтобы история была доведена до конца. Так история выглядит занимательнее.

Но Лермонтов написал то, что знал, и в русскую культуру этот сюжет вошёл в изложении Лермонтова как сказка «Ашик-Кериб». Интересно, что через Лермонтова эта история заново вернулась на Кавказ, потому что её стали активно издавать на русском языке, потом в переводах на грузинский, армянский, азербайджанский уже в ХХ веке. Произошла обратная вещь, когда письменный авторский текст повлиял на устную традицию. Историю про «Ашик-Кериба» продолжали рассказывать Закавказью как устный рассказ и в ХХ веке. Возможно, некоторые записанные в Грузии и Армении варианты уже отразили обратное влияние (влияние Лермонтова) на устную традицию.

Интересно развитие этого сюжета в российском кино. В 1988 году в Грузии Сергеем Параджановым (рис. 20) был снят фильм «Ашик-Кериб» по сказке Лермонтова.

Рис. 20. С. И. Параджанов ()

Интересна история жизни этого режиссёра. Это советский режиссёр армянского происхождения, родившийся в Тбилиси, много снимавший, в том числе на Украине (на основании украинских фольклорных сюжетов). Украинцы считали эти фильмы наилучшим выражением национального духа своей культуры.

Параджанов после всяких перипетий своей жизни возвращается на родину и там снимает фильм «Ашик-Кериб» (рис. 21). Получается интересная история. Сюжет, рождённый на просторах востока, записанный Лермонтовым то ли в Азербайджане, а скорее всего, как раз в Тифлисе, потом найденный в Петербурге после гибели поэта, возвращается снова на кавказскую, грузинскую почву уже в виде фильма. Это делается человеком, который родился на Кавказе, был русским режиссёром, человеком русской культуры, вернул эту историю на родную почву. Это очень красивый и важный эпизод в истории «Ашик-Кериба».

Рис. 21. К/ф «Ашик-Кериб». Реж. С. Параджанов ()

Список литературы

1. Учеб-ник-хре-сто-ма-тия для 5 клас-са / под ре-д. Ко-ро-ви-ной В.Я. - М. «Про-све-ще-ние», 2013.

2. Ахметзянов М.Г. Учебник-хрестоматия «Литература в 5 классе в 2-х частях» - Магариф, 2005.

3. Е.А. Самойлова, Ж.И. Критарова. Литература. 5 класс. Учебник в 2-х частях. - М. Ассоциация XXI век, 2013.

1. Интернет портал «Михаил Лермонтов» ()

Домашнее задание

1. Каково было отношение Лермонтова к Кавказу?

2. Из каких источников был взят сюжет сказки Лермонтова «Ашик-Кериб»?

3. Назовите известные вам произведения с похожей сюжетной линией.

В давние времена проживал в Тифлисе состоятельный торговец. Владел он множеством сокровищ, но больше всего он обожал свою дочь, которая была так хороша, что люди сравнивали ее красоту со светящимися звездами на небе. Недалеко от их жилища жил нищий юноша, у которого не было такого богатства, но он искусно играл на сазе, где прославлял давних воинов, и у него очень доброе сердце. Заработком ему служила игра на своем инструменте на увеселительных торжествах и свадебных церемониях зажиточных людей.

Как- то раз он на одном из таких мероприятиях и лицезрел Магуль-Мегери, и сердце воспылало к ней любовью. Девушка тоже влюбилась в музыканта, но так как они относились к разным слоям общества, об их чувствах не могло быть и речи. Юноша грустил целыми днями и думал только о своей возлюбленной.

На одной из прогулок Магуль-Мегери со своими подругами была, как всегда печальна. Вдруг одна из них увидела спящего Ашик-Кериба, разбудила и пристыдила его, что он никогда не увидит свою прелестницу,если он будет так спать. Таким образом, она намекнула, что Магуль-Мегери прогуливается по саду и их встреча может состояться.

Встретившись, красавица поинтересовалась, почему юноша такой хмурый. Молодой человек объяснил ей, что ее отец никогда не отдаст в жены бедняку. Однако она уверила его в том, что ее батюшка не такой, и он не пожалеет никаких денег, чтобы она была счастлива. Однако молодой человек не захотел ни от кого зависеть, и решил отправиться в дальний путь на семь лет, чтобы заработать средства на свою свадьбу. Девушка же поставила ему следующее условие, если он не возвратится в обещанное время, то она предпочтет в мужья знатного человека.

Ашик-Кериб долгое время бродил по свету, чтобы заработать денег, однако ему не хватало вырученных средств даже на кусок хлеба. Но удача вдруг настигла его. Однажды его пение и игру на инструменте услышал один паша и забрал его во дворец.

Изо дня в день он развлекал своим пением гостей своего хозяина. Ашик-Кериб стал богатеть, и вскоре забыл всех своих родных и свою возлюбленную. И вот нужно возвращаться, а он и не собирался в свой город ехать.

Девушка ходила расстроенная, и решила она всеми своими силами вернуть суженого. Один богатый купец отправлялся по разным городам, чтобы продать свой товар. И она отдала ему золотое блюдо из лавки своего отца, и сказала найти человека, который бы признался хозяином этой вещи. Везде показывал торговец блюдо, но никто не признавался. Прибыв в Халаф,он потерял было надежду отыскать молодого человека, но тут неожиданно в лавку заглядывает Ашик-Кериб, который признал знакомую вещь. Купец напомнил ему о возвращении домой.

Пристыженный парень стремительно сел на коня и помчался к Магуль-Мегери. И как бы он не торопился, он замечает, что - никак не сможет добраться в срок. И тогда он решил покончить жизнь самоубийством, но ему помогает Георгий Победоносец, который доносит его на своем коне до места. Вовремя подоспел молодой человек, ведь его девушка уже стояла в подвенченном платье и рыдала от горя. Но появление Ашик-Кериба обрадовало ее, и они быстро сыграли свадьбу. А опечаленному Куршуд-беку в жены отдали сестру Магуль-Мегери.

Главная мысль рассказа Ашик-Кериб Лермонтова

Сказка учит нас тому, что к поставленной цели надо идти шаг за шагом, и добившись ее, не забывать ни друзей своих, ни родных. Встретив свою любовь, ее надо беречь и держать данное обещание до конца.

Произведение автора было создано именно в те годы, года он пребывал на Кавказе. Много народных сказаний рассказали ему местные жители, и большинство рассказов ему понравились. Очарование природой Кавказских гор и сказы горцев воодушевили его для творения прекрасных работ. Одна из них мудрая и оригинальная по своему содержанию - сказочное предание о любви.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Лермонтов. Все произведения

- Ашик-Кериб

- Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

- Фаталист

Ашик-Кериб. Картинка к рассказу

Сейчас читают

- Краткое содержание Зощенко Бедный Федя

В послевоенное время Федя жил в детском доме. Ему было десять лет, он никогда не улыбался и не играл с детьми. Один раз учительница попросила Федю прочитать строки из книги.

- Краткое содержание Толстой Смерть Ивана Ильича

О смерти Ивана Ильича Головина стало известно 4 февраля 1882 г. Коллеги умершего, невольно задумались о перемещении по служебной лестнице, ведь Судебная палата продолжала работать независимо от чьей-то смерти.

- Краткое содержание Слуга двух господ Гольдони

Во время помолвки юных возлюбленных Клариче деи Бизоньози и Сильвио Ламбарди в дом заявляется беспардонный слуга синьора Федериго Распони по имени Труфальдино и сообщает, что его хозяин ожидает приглашения внизу

- Краткое содержание Гауф Калиф аист

Это сказка о приключениях багдадского калифа Хасида и его визиря. Правитель был смелым и хорошим человеком, и народ любил его. А визирь был верным и преданным его товарищем. И вот, однажды с ними произошла удивительная история.

- Краткое содержание Живая шляпа Носов

В своём рассказе Николай Носов поведал о том, какими пугливыми бывают люди, и что паника у них может начаться из – за ерунды.

Сказка была рассказана Михаилу Юрьевичу Лермонтову в пору его службы на Кавказе одним из местных жителей, возможно, азербайджанцем по национальности.

Главная мысль сказки «Ашик Кериб»

Все дороги ведут… к родному порогу

Сюжет сказки не нов, он многократно использовался в мировой литературе, причем, как на Востоке, так и на Западе. Наследник семьи, богатой или бедной, отправляется в путешествие по миру, что вернуться победителем, повзрослевшим, посерьезневшим, отчасти философом, обладателем материальных и духовных богатств. У порога его ждет верная жена или невеста. Самые известные истории на эту тему были рассказаны Гомером и Генриком Ибсеном. Одиссей и Пер Гюнт, Пенелопа и Сольвейг стали олицетворением неодолимой тяги к путешествиям и жертвенной верности.

Основная идея сказки в том, что самоценность личности поверяется отношением к нему родного окружения, отчего дома. Где бы ты ни был, куда бы ни забросила тебя судьба, какие континенты ты бы ни пересек, пути-дороги ни исходил, все равно придется держать ответ в родительском доме, в дорогих сердцу местах. Чего я достиг, чего стою? Как исполнил отцовский наказ? Можно ли мною гордиться, достоин ли я представлять родину?

Не мальчик, но муж

В сказке всего одна сюжетная линия, но немало подтекста. Ашик отправляется в поход, чтобы заработать денег, ведь он прекрасный музыкант на сазе (инструменте наподобие балалайки). Но ведь особой необходимости в этом отъезде нет. Невеста вполне обеспеченная девушка, и ее денег с лихвой хватит и на будущих детей и внуков, и на безбедную жизнь в богатом отцовском доме. Но в том-то и дело, что так может рассуждать мальчик, юноша, но не мужчина. Не пристало становиться нахлебником (по-современному таких людей иронично называют «альфонсами») представителю сильной половины человечества. Невозможно это, неприемлемо, не по-мужски. И не по-людски. Ашик словно сдает экзамен на зрелость и мужественность. И сдает его с честью.

Очень важная часть повествования посвящена возвращению главного героя в родной Тифлис. Замечтался, задумался, не проследил за календарем (все же молодость!) Тем не менее, при первом же напоминании отправляется в обратный путь. Отчаяние обуревает парня. Разве можно преодолеть расстояние, требующее нескольких месяцев, за пару дней, а то и часов? Оказывается, можно. Но только в том случае, если есть вера и огромное желание исполнить задуманное. Сказка вселяет в читателей и слушателей оптимизм и дает разочаровавшемуся силы. Она словно говорит: никогда не отчаивайся, борись, иди до конца. Магия и помощь небес, конечно, нелишни. Но если они и потребуются, то придут не к тому, кто поминутно жалуется. Волшебным или «земным» образом разрешаются проблемы у того, кто ищет, борется, стремится к цели, идет вперед.

Благодарность матери, доверие к любимой

Ашик покидает город без тени сомнения в том, что невеста за долгие семь лет дождется его. Настоящая любовь не требует ни стражей, ни детективных расследований, ни клятв, ни угроз, ни обещаний, ни подозрений, ни доказательств. Любовь и ложь, любовь и предательство попросту несовместимы. А если это не так – то и говорить не о чем. Не было, значит, никакой любви.

Прозрение матери при стечении народа и все те богатства, что певец принес в дом, олицетворяют возврат сыновнего долга. За воспитание, за науку, за то, что растила и холила, лелеяла и берегла сына и дочь, Ана (мать) получает благодарность. А еще за то, подчеркивает автор, что научила детей самому важному: не лениться, надеяться на свои силы, уважать и не подводить людей, дорожить добрым именем семьи.

А все ли взрослые задумываются над тем, с каким багажом отпускают в большое плавание своих подросших отпрысков? Ведь придет время, и доведется им, как и матери Ашика, пожинать плоды родительского воспитания.

Наконец, главный герой показывает пример благородного отношения к сопернику. Не помог хитроумному Куршуд-беку маневр с кражей одежды, не приблизило день свадьбы навязчивое ухаживание за главной героиней. Но теперь, когда противник повержен, а сердце прекрасной Магуль-Мегери отдано триумфатору, не приходится Куршуд-беку исходить злобой и ненавистью. Ашик протянул к нему братскую руку и предложил стать родственником. Еще одна победа чудесного музыканта, и какая красивая. Торжествующий, умный, благородный человек не унизит проигравшего, не станет злорадствовать, ему это и в голову не придет.

Чему учит сказка Ашик Кериб

Итак, основная и главная мысль сказки «Ашик Кериб» укладывается в три основных умозаключения-поучения:

- береги честь и достоинство, иди по жизни с высоко поднятой головой, ставь цели и планомерно их добивайся

- помни о доме, где родился, где получил первые уроки, не забывай отца и мать, учителей, будь благодарным

- если встретишь любовь, сделай все, чтобы сохранить это сокровище, трудись во благо семьи, цени то, что имеешь, успех и счастье в твоих руках.

Часто задаваемые вопросы:

Ашик Кериба сделал богатым некий паша, живший в тех местах. Ашик Кериб и стал собственно богатым, благодаря своему красивому голосу. Паша любил слушать песни Ашик Кериба, хотя ему ни один певец не нравился. И когда Ашик Кериб выступил перед ним, паша щедро отблагодарил его, сделав Ашик Кериб богатым.

Первый человеком, который узнал Агика Кериба, была его сестра.